UltramanA & Gridman/Tsuburaya Heroes

UltramanA & Gridman

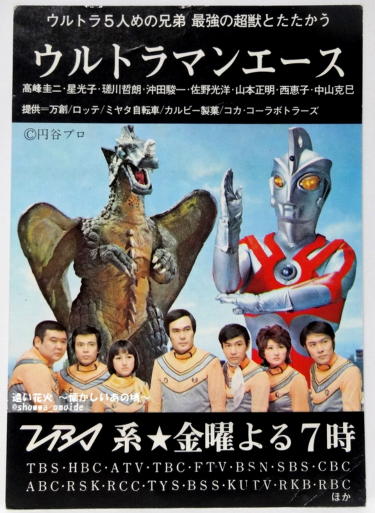

■お待たせしました、円谷ヒーローの時間です。

今回はメジャーヒーロー「ウルトラマンA」とマイナーヒーロー「電光超人グリッドマン」を用意致しました。

※用意した玩具等

まずはウルトラマンA。‘頭デッカチ’とか‘どすこい体型’と揶揄されるウルトラマン。

耳んトコに角が生えてるウルトラマンタロウや頭部が王冠状のウルトラマンレオも頭デッカチなハズなんですが、全身で見ると確かにウルトラマンエースの方が顔がデカく見えてくるので不思議です。全身のバランスが悪い?

ウルトラマンAは前作までとの差別化を図るために色々な新機軸を取り入れたウルトラマンです。

変身者は男女二人で合体しないと変身出来ない、敵は異次元人ヤプールとショッカーみたいに固定された悪の組織が存在する、怪獣ではなく兵器として人工的に造りだされた超獣(怪獣を超えるケダモノ)、と従来のウルトラマンには無かった要素が含まれてます。

敵ヤプールは情けの欠片も無い残虐非道な存在でエグイ侵略作戦を展開して来ます。

中でも「殺した家族の子供を超獣に擬態させ、引き取った祖父母もツイデに殺害する」「隊員の恋人を殺して仲間の宇宙人を擬態させ潜入工作を図る」などは正に鬼畜の所業と言うべき事案。

しかし、ウルトラマンAも必殺技にエグいのが多くバランスが取れています。

普通のスペシウム光線みたいな技もあるのですが、ギロチン光線というその名の通り敵を切り刻む系の技が沢山あります。

特にギロチン光線で真っ二つにされた宇宙人や怪獣は(比喩表現ではなくホントに)中身をブチ撒けながら倒されます。首だけじゃ物足りないのか腕や脚もツイデに切断します(完全にオーバーキル)。

前作「帰ってきたウルトラマン」の本名は「ウルトラマンジャック」ですが、「ウルトラマンA」の本名は「切り裂きジャック」ではなかろうか、と思えるほどの切り刻みッぷりの残虐極振り。

それと防衛隊TACは表面的には和気藹々な感じなのに、ちょっとした諍いで直ぐにギスギスした人間関係を曝け出します。

大抵は主人公の男性(北斗)が「超獣を見た」と言っても仲間の隊員がまず信じない。皆で笑い者にされるのが日常茶飯事、それどころか「ぶったるんどる」と叱責されます。終いには隊長までが「お前、疲れてるんだろう」と「謹慎命令」まで出される始末。

しかし、その主人公・北斗も子供が「超獣を見た」と言っても信じずに笑い飛ばしたり、終いにはキレて嘘つき呼ばわりしたりします。

何というか、主人公が信じて貰えない状況はブーメランというか自業自得なんでアンマリ同情出来ないです。

あと防衛隊TACの戦闘機は面白いほど撃墜されます。

しかも隊長機は全長200メートルの超大型戦闘機で、小型戦闘機も詰み込み可能な空母並みのデカさを誇ります。現代最長のジャンボジェット機ボーイング747ですら76メートル、ウルトラマンAで40メートルなので規格外の大きさです(でも映像では明らかにウルトラマンAの方がデカい!劇中で身長40MのウルトラマンAが全長200Mの隊長機を抱えています。あれ?アリス症候群か!?)。

その巨大な鉄の塊が度々超獣に撃墜されて市内に墜落します。

TAC隊員は撃墜慣れしているのか翼に一発喰らっただけで「脱出!」と速攻で機体放棄。普通なら被害が甚大になる街中への墜落を防ぐ努力をするもんですが、そんな描写は全く無いです。ある意味、非情に潔い。沖縄のアメリカ軍ですらオスプレイが市内に墜落しないようにパイロットが努力して海に落ちたというのに。

しかも200メートル級の鉄のカタマリが火薬と燃料満載で落ちてくるのですから被害は甚大なハズ。街が燃えているのは明らかに超獣のせいばかりでは有りません。住民は堪ったもんじゃないです。

そのせいか一般市民とTAC隊員が揉めてるシーンが結構描写されてます。TACが避難勧告をしても逆らう住民が多々居るのは、毎回戦闘機の墜落で街が火の海になっているからでしょうか。信頼関係は大事だよね〜。

良く話題になりますが、歴代防衛隊で一番入りたくないのは「ウルトラマンレオの全員死亡全滅MAC」、二番が「ウルトラマンAの謹慎連発墜落TAC」となってます。

因みに、入りたい防衛隊第一位はウルトラマンタロウのZAT。隊員同士は和気藹々として基地内で待機中でもお菓子を食べたり緊張感が有りません。加えて、隊長はほとんど常時出張不在でうるさい上司が居ない。しかも一般市民でも怒ると臆することなく怪獣に立ち向かって行くというマッドマックスな世界観なので市民の協力は楽に得れます。

あとウルトラマンAだけじゃなくて、TAC隊長の顔もデカいです。隊員服がピッタリなサイズなんでエビングハウス錯視効果により余計に大きく見えます。

子供の頃、いつも隊長の顔をなんかのドラマで観ているハズなんですが思い出せずにいました。大人になって再視聴して「あっ、隠密同心の浪人や」と数年の時を経て判明致しました。時代劇では着流しチョンマゲなんで、未来の隊員服七三分けとのギャップで子供には分かんなかったよ。

前作の「帰ってきたウルトラマン」は全話視聴してる記憶があるのですが、次作となる「ウルトラマンA」は途中までしか観てた覚えがないんです。「何でやろう?」と疑問に思ってたんですが、今回OB戦用にDVDを再視聴してその理由が分かりました。

後半になるほど「つまらない」のです。それも圧倒的につまらない。特に中盤で宿敵ヤプール人が全滅、ついでに相方の女性主人公も突然「私、宇宙人でした」と言って実家(冥王星)へ帰っちゃって以降です。

ヤプール全滅後の話は主人を失った野良超獣が人間を襲うのがメインの話となりますが、時々思い出した様に地底人や宇宙人が攻めて来る話も挿入されます。

敵の作戦がヤプール人健在時はあれほどエグイ作戦連発だったのに、倒されて以降は「気球に載せた子供だけ洗脳する作戦」などショボイし意味不明なモノが連打。

更に「子供のオネショの中に潜む超獣」とか「パンダを拉致したい宇宙人」とか支離滅裂な作戦が増えます。その上、毎回やたらと子供が事件に絡んで来るので緊張感が無い。

多分、子供時代の私はつまらなくなって後半は観てなかったんでしょうな〜。

あと男性主人公・北斗役の俳優さんなんですが、インタビュー記事を読んでいるとこの作品に思い入れがアンマリ無いようです。「子供番組だから直ぐに忘れ去られると思ってた」とか「放送当時はサイン会には絶対参加しなかった」という発言から透けて見えます。

特に相棒の女性主人公が突然降板になった件については「当時は「へぇ〜そうなんだ」と思った」と、なんか情の無い一言。

まぁ「お仕事だから、、、」と言えばそうなんでしょうけど、ファンとしてはもうちょっと愛情を持った発言が欲しいです。

多分、同世代の人には「電光超人グリッドマン」って何だ?と言われそうです。

これは1993年頃に放映されていたウルトラマンと同じ円谷プロが作成した巨大ヒーロー物です。

昭和ウルトラマンシリーズ最後の「ウルトラマン80」から12年経て造られた特撮。当時の私はオタ解脱しようと足掻いてたんでリアルタイムでは観てません。

※グリッドマン。DVDは2巻と5巻のみ。マイナーながら人気はあるので高いんです〜。

内容は当時の世相を反映してか、パソコンのネット上に作られたバーチャル空間が舞台。そのバーチャル空間に異次元から逃げて来た悪者(カーンデジファー)と追って来た警官(グリッドマン)が戦うっちゅー話。

簡単に言うと、カーンデジファーはコンピューターウイルスで、グリッドマンはウイルスワクチンと言う関係。

主要な登場人物は敵も味方も中学生でパソコンオタク。ホントの中学生が演じているせいか主人公の演技が特に酷い。

主人公はグリッドマンに変身(融合)する時のセリフ「アクセス・フラッシュ!」が何時まで経っても棒読みなのは笑ってしまいます(普段の演技は回を追うごとに上手くなってますが、ストレスがヒドイのか主人公の顔にニキビが凄まじい勢いで増えていきます)。

あとヒロインの子は普通だと思うんですが、ネットでは可愛くないと散々叩かれてました。確かに、ゲストのクラスメートや人妻、バーチャル世界の住人の方が可愛い子が多いので余計にそう思ってしまう気もちょっとします。

ストーリー骨子は敵側についた中学生の子がキレ易く、日常のちょっとしたコトで腹を立てるとカーンデジファーが怪獣を与えて暴れさせる、ってのが毎回の展開(ハタ迷惑なドラえもん、とも言われてます)。それをグリッドマンと主人公達が止める事になります。

特徴としては、怪獣は現実世界に出現しません。パソコン通信(!?)を通じてネット上のバーチャル世界で暴れるだけなんです。

怪獣はコンピューターウイルスで様々な社会インフラのシステムに侵入・破壊する事により現実世界へ被害を与えます。

具体的には「化学工場を操作して有毒ガスを街へ流す」、「自動運転のクルマを暴走させる(1993年にこの発想があった!)」、「繋がる家電を違法操作し凍死レベルまでクーラーを効かす」、「植物工場の花を有害ガスが発生する種に魔改造する」等の中学生のイタズラで済まない事まで平気でやります。

敵側の中学生はナカナカのサイコパス君ですが、実際は不登校児の引き籠りです。

回が進むとネタ切れなのか、「時間を巻き戻す」や「夢を操る」などのパソコン関係ねぇ〜って作戦も飛び出して来ます。

グリッドマン最大の特徴はサポートする巨大ロボットが登場する事です。しかも複数あります。ロボットは3台のメカが合体するのと、飛行機から変形するもの、他に恐竜型からバズーカ砲に変形するものまで登場。ロボットは単体で戦うだけでなく、グリッドマンと合体(パワードスーツの様に装着)して更にパワーアップを図ります。

巨大ヒーローと巨大ロボが並び立つ特撮作品はこれが最初だと思います。

玩具設定だけなら1979年放送の巨大ヒーロー物「炎の超人メガロマン」に味方の巨大ロボットがありましたが、本編映像では登場してません(当時出ていたアオシマ製ミニ・プラモデルには「メガロボット」という支援ロボが発売されてました。実際に持ってましたんで「このロボはいつ登場するんだろう」とワクワクして番組を観てました。裏切られました)。

※ご参考までに「メガロマン」。玩具では支援ロボが居るのにな〜。

グリッドマンはバーチャル世界が主戦場となっていますが、当時CGは高価な為、ほぼセット撮影だったそうです。冒頭の地面を割って出現するタイトル、オープニングの筒の中を走る映像(電線の中をデータになって飛んで行くイメージ映像)や怪獣と敵対するネット上のシステム空間、すべてCG無しのミニチュア撮影だそうで先に映像を観てるとちょっと驚きます。

あと日本のスーパー戦隊をアメリカでリメイクされた「パワーレンジャー」と同じく、「グリッドマン」もアメリカでリメイク放映されています。名前は「スーパーヒューマン・サムライ・サイバー・スクワッド」(略称は何故か‘SSSS’)。

※アメリカ版グリッドマン。Cyberの綴りが何故かSyberに。Saberにすりゃ良かったんじゃない?あとサムライ要素は全く無いので「日本とくりゃ侍だろう」って感じでタイトルを決めたのかな〜。

アメリカ版の内容は日本版オリジナルとほぼ同じ設定を踏襲してます。特撮の戦闘シーンは日本版のまま、日常シーンはアメリカ人の俳優で撮り直してます。

相違点は、敵もグリッドマンも「異次元からの来訪者」では無く「軍が造ったAI」(スカイネットか?)となってる他、主人公たちは高校生になってます。

グリッドマンに変身する主人公とサポートする仲間三人は高校の同級生でバンド仲間って設定です(日本版にはバンド要素は皆無。ご近所の幼馴染って設定でした)。

他に敵側に付く同級生は日本版の不登校で卑屈な人物とは違い、性格は歪んでいるものの成績優秀の自信家でちゃんと毎日登校している優良児(但し、友人は居ない)。

あとグリッドマンをサポートするロボットや飛行機は、日本版では無人機でしたが、アメリカ版は有人機となっており主人公のバンド仲間が乗り込みます。

戦闘シーンは全て日本版の流用ですが、日常シーンが大きく違います。

「奥様は魔女」みたいなアメリカの典型的ホームドラマの作りで屋外ロケは無く、決められたセットの中でのみ話が進みます。セット舞台は「主人公の自室」「敵側に回った同級生の部屋」「学校の食堂兼講堂」「学校のロッカー前」「乗り物のコクピット」の5セットだけに固定。

事件もこの5つの舞台の中でのみ発生します。なので事件の規模が異様に小さい。

「主人公のヘアドライヤーを暴走させて髪の毛をバッハ状態にする」「主人公のバンド仲間のボーカルの声を変にする」「オートロックを使って主人公達を学校に閉じ込める」とホントにイタズラか!?と思うような作戦ばかり。

偶に日本版にあった「工場から有毒ガス発生」みたいな話もありますが、これは主人公達が自宅でTVニュースを観て知る(しかもハメコミ画像は日本版の流用なので舞台はアメリカなのに被害に遭ってるのは日本人ばっかりと不思議な画)、という「絶対に屋外ロケしない」って感じで話が進みます。

日本版グリッドマンは全39話ですが、アメリカ版は何故か全53話もあります。

グリッドマンは予算の関係上、怪獣の着ぐるみは13体しか造られず、色を銀色に塗り直して「ロボ化」や角や刺を増した「別怪獣」に改造されて全39話分回しています。

アメリカ版は53話まで引っ張ったのは良いのですが、カネの掛かる新規の戦闘シーンは一切撮られてません。なので39話目でストックが尽きた後は、何度も同じ怪獣が出て来ます。最後の方は面倒になったのか3体の怪獣がローテーションで登場してます。

日本版39話中でも同じ姿で色違いの怪獣が登場しているので、放送期間延長となったアメリカでは何度も何度も同じ怪獣を同じ展開で倒すっちゅー番組をアメリカンキッズは良く飽きずに観たなと思います。

アメリカ版は53話ありますが、日本版最終話と同じく39話目で主人公と敵に回ってた同級生が手を組み、ラスボス・カーンデジファー(アメリカ名称はキロカーン、キラーカーンみたいだ)が一度は倒されます。

しかし、フロッピーディスクにコピーが保存(AIなのに容量が少ない!?)されていて復活します。結果、主人公も同級生も皆んな記憶が消されて元の木阿弥に。その後はダラダラと同じ様な戦いが続きます。

ただ、微妙に変化はあってバンド仲間の一人が交替します。前に居た同級生は唐突に「実は宇宙人でした。星に帰ります」(ウルトラマンAでもこの展開あったな)と会話だけで説明されて居なくなります。そして何故か代わりの新バンドメンバーが説明もイベントも無く普通に居て馴染んでます。ここまで何のドラマも無い交替も珍しい。

最終話は特に酷くて、主人公が登場しません(出演契約が切れたのか?)。何故か他のバンド仲間は主人公をハブってピクニックに出掛け(多分、唯一の屋外ロケ回!)、途中でキロカーンの暗躍を知ります。そして設定では出来ないハズなのに、主人公以外がグリッドマンに変身して戦います。で、通常運転で怪獣を倒して終わり。キロカーンも同級生も特に変わらずにいつもの様に作戦を邪魔されて悔しがって終幕、という日常回。

明らかに撮る気を失くしてるよね。※1

※1.これについてはアメリカ版グリッドマンの脚本家が「最終回はイレギュラーだった」と暴露してます。全52話の予定で撮り終ったのに、局側の都合であと1話追加になったそうです。とは言え、セットも全部壊して撤収した後なので、無理やり近所の公園で撮ったそうな。因みに脚本家は本作の思い出として「場面(セット)が決められてる中で幾つもの話を考えるのは非常にキツかった。あとセット撮影のみなので驚くほど撮影日数は短かった」と語ってました。

グリッドマンの玩具はアメリカではトンデモナイ種類が販売されています。

グリッドマンや支援メカ・ロボは言うまでも無く、日本では発売されなかったであろう登場怪獣までほぼ全て商品化されております(色違いの奴まで!?)。

やはり主役のグリッドマンが売れ筋なのか、日本版には無い色違いが数種類、設定に無いバンド仲間が変身した場合の頭部が(僅かに)違うものまで販売されてます。

アメリカで同時期に放送されていた「仮面ライダーブラックRX」(の米リメイク版)が放送打ち切りだったらしいので、最終53話まで無事に放映されたグリッドマンは玩具が売れに売れたんでしょうな〜。

アメリカ撮影の部分は全てセットで明らかにカネが掛かってないから、ボロい商売だったのではと邪推します。

※パワーレンジャー玩具も同じで、アメリカの子供番組は放送前からほぼ全ての玩具を先行販売するそうです。番組後半のパワーアップアイテムも事前に発売されるので完全なネタバレになってます。そういった見切り発射的事情もあるので、実際の番組に登場しないヒーローや怪獣、パワーアップアイテムが販売されることも多々あります。

※上の写真の色違いグリッドマンは番組に登場しません。あと変身アイテムの「アクセプター」は、アメリカ版では成分分析とかするお助けアイテム「デジタル・コミュニケーター」となっており、変身にも使用しません(主人公が変身する際のアイテムはエレキギター!なんでやねん!)。

そして米グリッドマンが低予算なのに玩具の売れ行きが好調だったので気を良くしたのか、同じアメリカの制作会社は独自の巨大ヒーロー番組を作成していました。それがアメリカ版グリッドマンのDVDに第1話が収録されてます。

「タトゥード・ティーンエイジ・エイリアン・ファイターズ・フロム・ビバリーヒルズ」(略称はTTAFFBかな?)とクソ長い名前です。

内容はアメリカ版グリッドマンと似ていて、こっちはビバリーヒルズの金持ち学校に通う金満高校生4人が変身して悪いエイリアンと戦う内容。

高校生4人は変身すると、なんと覆面レスラーになります(ついでに巨大化しているぞ)。そして円谷プロの「トリプルファイター」みたいにピンチには4人が合体して中世の鎧騎士(魔人ハンター・ミツルギっぽい)に二段変身!途端に動きが悪くなりますが必殺ワザを使って悪のエイリアンを倒します。

※タトゥ―ド・ティーンエイジ〜の主人公たち。変身後は巨大化した覆面レスラーに。ヒドイ特撮だった、、、

この特撮が酷い。最初の敵エイリアンは忍者ロボット!?これはモロ人間が顔出しで黒い服を着て申し訳程度に金属版が肩と胸についてるだけ。ロボットどころか、忍者ですらない。

そして地上の施設を襲うのですが、セット丸わかりの書割り背景と砂漠とおぼしき砂地に小さいガソリンスタンドか家か分からないものがポツンと一軒家状態。忍者ロボットは巨大なハズなんですが、対象物が無さ過ぎて大きいのか小さいのか判断が付きません。忍者ロボットの悪事は砂地に生えてる電柱の電線を刀で切るだけ。砂場で子供が暴れてるのか?と疑問に思います。

そこへ覆面レスラー化した主人公4人組が唐突に登場。凶器持込み可のプロレスを始めますが、地上物がほぼ無いので幾ら暴れても爆発は有りません。迫力も有りません。そもそも4体1なんで主人公側の危機感が皆無。

日常舞台がアメリカ版グリッドマンと同じくドラマ部分は4つくらいのセットしか無いのは仕方ありません。しかし、目玉の特撮がコレでは誰が観るんでしょう。結論としては「アメリカ人は子供特撮番組を舐めている」でした。

前振りというか説明がドエライ長くなってしまいましたが、玩具の話に移ります。

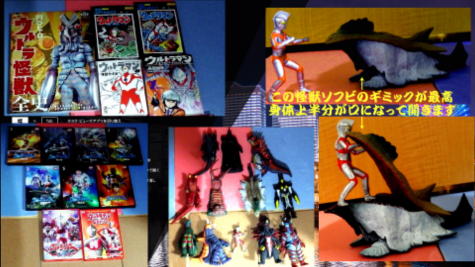

ウルトラマンAはいつもの「ウルトラ超合金」シリーズのフィギュアです。

「ウルトラ超合金」は以前にも「ウルトラセブン」と「ウルトラマンネクサス」で持参しています。超合金ウルトラマンAには劇中で登場した「エースブレード」や「エースボール」が武器として付属します。あとビームを放つ時の仕草を表現出来る付け替え用の手首が幾つか付きます。

※ウルトラマンAは固定武器に「エースブレード」という長ドスを持ってます(劇中使用回数は2回のみ)。敵怪獣に炎の剣や鎌、棍棒を持ってる奴が居るので「今こそエースブレードを使う時では?」と子供心に思ってました(何故か武器を持つ敵には使わない)。後から調べると「エースブレード誕生」は撮影現場に置いてあった長ドスを見たスタッフが「面白そうだからエースに持たせてみよう」って感じで決まったそうで、正式な武器として考えられてなかったそうな。

※今回用意したウルトラマンA関連玩具等

怪獣ソフビはウルトラマンAに登場したものが「ベロクロン」「バキシム」「ドラゴリー」「ヒッポリト星人」の4体です。他の怪獣ソフビ7体はウルトラマンAには登場しないものばかり。またDVDも2巻から飛び飛びでしか揃えてません。

これはOB戦の少し前に「超合金ウルトラマンA」が入手出来たので、慌てて怪獣ソフビやDVDを揃えた経緯によります。

時間が無かったので中途半端なラインナップとなりました。

DVDはウルトラマンAのテレビシリーズを7巻付けてます。DVDの巻数が飛び飛びなので、補完計画としてウルトラマンA全話をダイジェスト紹介しているDVD「ウルトラマンAのすべて」を付けました。

あと昭和ウルトラマンシリーズのダイジェストDVD「ウルトラマンヒストリー」もあります。

いつもの大人も楽しめるムック本は「円谷ヒーロー ウルトラ怪獣全史」。親子で記載されてる怪獣を見ながら「これ、知ってる」と互いに認識を深めて頂ければと思います。

ウルトラマンの漫画ですが、昭和から令和に到るまで色々な作家によって描かれています。

その中でも特に昭和スタンダードと思われる一峰大二版(「電人アロー」や「ウルトラセブン」を描いてた人)と異形のウル・トラウマンと称される楳図かずお版(「まことちゃん」や「漂流教室」の人)を用意。あと平成に描かれた高田裕三版(「サザンアイズ」や「常夏バンク」の人)もあります。

ウルトラマンAのソフビ怪獣が4体しか用意出来なかったのですが、歴代昭和ウルトラマンの怪獣の中ではウルトラマンAに登場する超獣が結構好きです。

ウルトラマンAの登場怪獣「超獣」には特色があります。「バキシム」が代表格ですが、獣の身体に蟲の複眼、更に兵器らしく鎧状の装甲やミサイルが身体の一部に付いています。全部がそういう訳では無いのですが、シャープな造形が多く素直に格好良いと思える怪獣が多かった。あと「アリブンタ」と変な名前の怪獣の造形も素晴らしいので是非とも付け加えたかったのですが見付らず残念です。

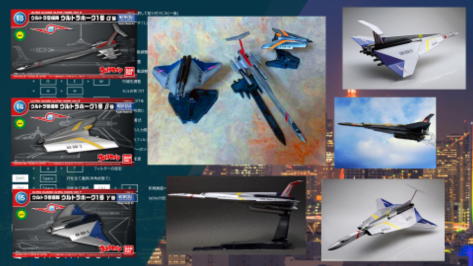

あと防衛隊TACは人気が無いのかメカ玩具が有りません。仕方無いので「ウルトラセブン」に登場した「ウルトラホーク1号」の合体プラモ(3体別売り)。

ウルトラマンAに登場する防衛隊の戦闘機「タックファルコン」や「タックアロー」は今一つ特徴が無いせいか、「ジェットビートル」や「ウルトラホーク」と違って後年に立体化される機会が少い。特に車両「タックパンサー」は普通のセダンだし(しかも1輌しか無いので、隊員5名がすし詰め状態で現場に駆けつけます)。潜水艦は名称のみで(OP歌詞に出てる)デザイン画すら出てないという悲しい状況。

そんな中で、TACのドリル戦車は他の防衛隊に比べて群を抜いて高性能です。

地底戦車「ダックビル」はなんとドリルによる地底潜行能力のみならず、目的地まで時速960キロで飛んで行く飛行能力まで持つスーパー戦車!呼べば飛んでくる無人飛行も可能。

後年のウルトラマンに登場する防衛隊のドリル戦車ですら、常に航空機で運ばれるのを前提としているのに。全長200メートルの超大型航空機「タックファルコン」で輸送すりゃ良いのに、なんで空飛ぶ戦車を造ったのでしょうか。TACの方針が良く分からない。

そんな高性能戦車なのに本編で「ダックビル」が活躍したのは僅か1回だけ。しかも超獣の一撃で行動不能となり、あわや隊長たちは地底の藻屑となるトコでした。ピーキーな性能ゆえの悲劇か。

まぁ劇中で隊長自身が死に掛けたんで「二度と使うか、コノヤロー!」となって登場しなくなったんでしょうかね〜。

ウルトラマンの歴代防衛隊は次の番組になるとリセットされてしまい、「ウルトラマンが帰った後、残った防衛隊はどうなったのか」という顛末が本編で語られるコトはほぼありません。

そう思ってたんですが、今回ウルトラマンAのDVDを見直してちゃんと語られているのを知りました。

前作「帰ってきたウルトラマン」の主人公(人間体)が登場する回(本人が演じているのに偽者役ってヒドイ扱いだった)で、前の防衛隊MATの残した怪獣データ「MATファイル」が存在する事、(前作の主人公)郷秀樹が殉職(扱い)した事、その後MATも全滅した事が語られてました。

最終回後に隊長さんも残った隊員も亡くなったのか〜と思わせる展開。わざわざ全滅にしなくても、旧防衛隊は解散して他の隊員は別の部署で元気にやってるとかにした方が後味悪く無いのにね〜と思います。

ホント、シビアな世界、、、

そして「電光超人グリッドマン」の玩具ですが、メインのフィギュアは「サンダーグリッドマン」。これは劇中で登場する3体のメカが合体して「ゴッドゼノン」というロボットになり、更にこれに主役のグリッドマンが鎧の様に装着・合体して「サンダーグリッドマン」になります。

が、玩具ではそこまで出来ないので「サンダーグリッドマン」状態だけで変形合体は出来ません。

但し、このフィギュアは放送終了から20年後に造られた商品なのでリアルさが違います。プロポーションも劇中通りで、各部造形も素晴らしく細かい。

難点はメッチャ脆い。腕や脚を動かすとボロボロと結合部分が外れて取れます。これはウルトラ超合金シリーズのようにガシガシ動かして遊ぶモンジャ無くて、ポーズを付けて飾っておく商品の様です。

※今回の玩具「サンダーグリッドマン」。光球のエフェクトパーツ付き。別売りの「グリッドマン」本体にも装着可能で、合体中のポーズも再現可能。でも別売り「グリッドマン」がプレミア価格だったので購入してません。

「サンダーグリッドマン」の顔が微妙に「トランスフォーマー」の「コンボイ(実写映画ではオプティマス)」に似てます。特にサンダーグリッドマンになる前の合体ロボット形態「ゴッドゼノン」はまんま「コンボイ」の顔です(カラーリングまで含めて)。

これは「グリッドマン」は円谷プロとタカラトミーが組んだ作品で、ロボット系のデザインは玩具化を考慮してタカラトミーの人が行ったからだそうです。当時はアメリカではトランスフォーマーは既に売ってたから、同じ顔したロボットが別作品に登場したのを見てアメリカンキッズは困惑したのでは、、、

グリッドマンのDVDは2巻と5巻のみ付けてます。あとグリッドマンは2018年にアニメ化されました。25年もの時を経て新作アニメが制作されたのです。しかも評判が良かったようで、続編も制作予定だそうです。

当時の製作陣は本作が海外で放送されたり、25年も経てアニメ化されるなんて夢にも思わなかったでしょうな〜。